亀井伸孝の研究室 |

『手話学研究』18

|

日本語 / English / Français |

最終更新: 2010年4月25日 |

||

日本手話学会の学会誌『手話学研究』で、初めて「手話研究の倫理」をテーマとした特集が企画されました。 マイノリティの言語である手話と、マジョリティの言語である音声言語が、研究対象として、あるいは使用言語として、学会や大学などの学術界で対等に共存するために、手話に関わる研究者ひとりひとりはどのようなことを念頭に置いておくのがよいでしょうか。 言語学、情報工学、会話分析、倫理学、哲学、歴史学、社会学、文化人類学などのさまざまなバックグラウンドをもつ日本手話学会の会員が、それぞれの経験を通じて、手話研究における倫理の問題を考えました。 ろう者と聴者がともに取り組んだ、少数言語研究の倫理をめぐる建設的な対話の試みです。特別付録「研究倫理を考えるための文献ガイド」付き。 (目次より)手話学会大会の関連シンポジウムの報告公開 (2010/01/04) → [詳細] 日本聾史学会福岡大会の招待講演でご紹介 (2009/12/20) → [詳細] 手話学会大会にて関連シンポ「手話研究のあり方を考える」開催 (2009/10/31) → [詳細] 『手話学研究』18 (特集・手話研究の倫理) 刊行、手話学会大会にておひろめ (2009/10/31)

■書誌情報 #このウェブページは、「特集・手話研究の倫理」の企画担当者である亀井個人によって作られたものです。日本手話学会、同編集委員会、特集寄稿者などの見解や立場を代表するものではありません。 |

■書誌情報

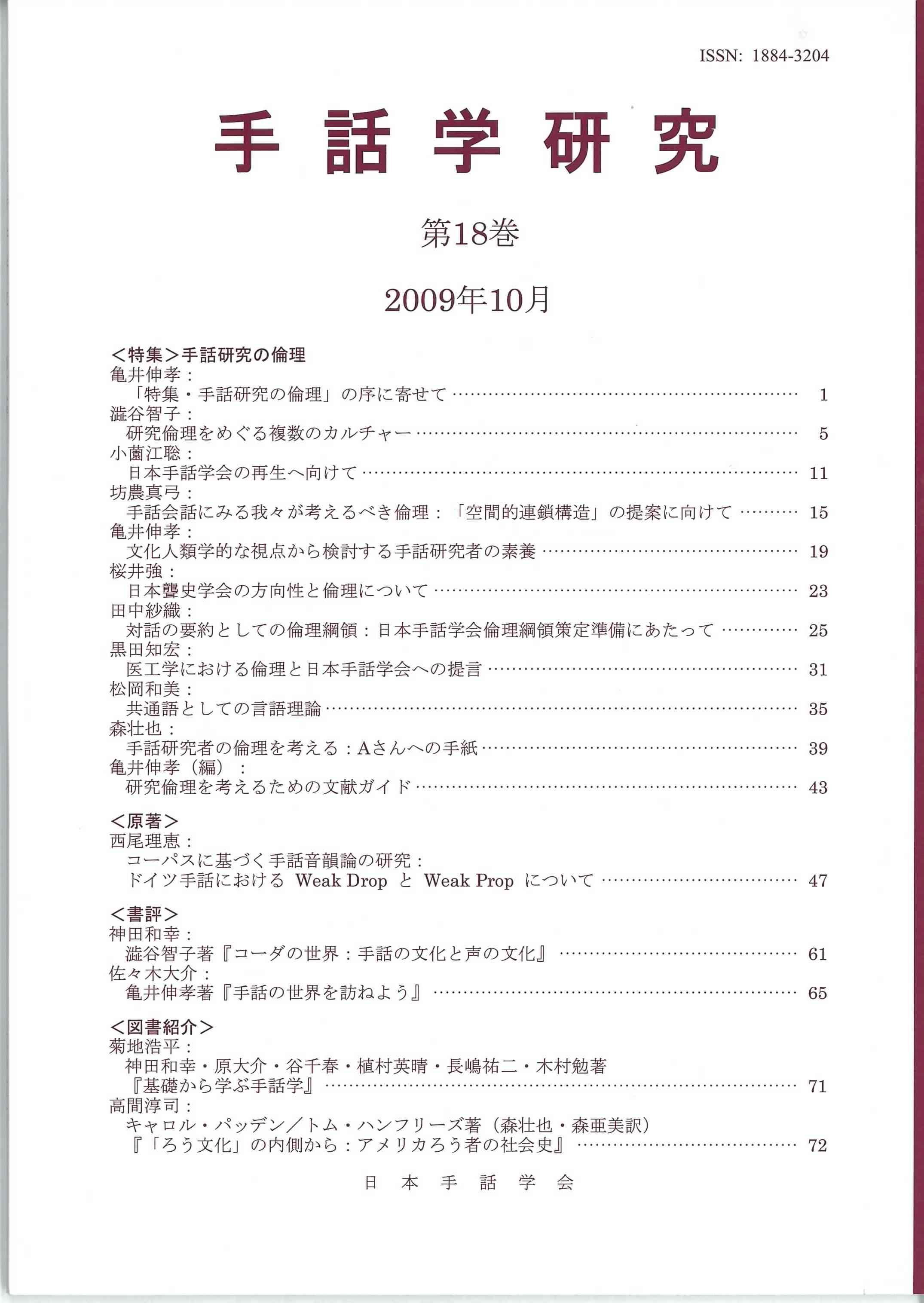

タイトル: 『手話学研究』第18巻 (特集・手話研究の倫理)

編集・発行: 日本手話学会 (会長: 澁谷智子)

編集委員会: 佐々木大介*; 市川熹; 亀井伸孝; 菊地浩平 (* 編集委員長)

発行日: 2009年10月31日

言語: 日本語

サイズ: A4判/横組/73ページ

ISSN: 1884-3204

本誌は、書店などでは販売されておりません。関心のある方は、日本手話学会に直接お問い合わせください。

■リンク

日本手話学会

日本手話学会第35回大会のご案内(倫理特集関連シンポジウム「手話研究のあり方を考える」開催)

日本手話学会第35回大会シンポジウム「手話研究のあり方を考える」報告(日本手話学会ホームページ)

■本誌の目次

日本手話学会

『手話学研究』

第18巻

2009年10月31日

<特集>手話研究の倫理

亀井伸孝「『特集・手話研究の倫理』の序に寄せて」…1

澁谷智子「研究倫理をめぐる複数のカルチャー」…5

小薗江聡「日本手話学会の再生へ向けて」…11

坊農真弓「手話会話にみる我々が考えるべき倫理: 『空間的連鎖構造』の提案に向けて」…15

亀井伸孝「文化人類学的な視点から検討する手話研究者の素養」…19

桜井 強「日本聾史学会の方向性と倫理について」…23

田中紗織「対話の要約としての倫理綱領: 日本手話学会倫理綱領策定準備にあたって」…25

黒田知宏「医工学における倫理と日本手話学会への提言」…31

松岡和美「共通語としての言語理論」…35

森 壮也「手話研究者の倫理を考える: Aさんへの手紙」…39

亀井伸孝編「研究倫理を考えるための文献ガイド」…43

<原著>

西尾理恵「コーパスに基づく手話音韻論の研究: ドイツ手話における Weak Drop と Weak Prop について」…47

<書評>

神田和幸「澁谷智子著『コーダの世界: 手話の文化と声の文化』」…61

佐々木大介「亀井伸孝著『手話の世界を訪ねよう』」…65

<図書紹介>

菊地浩平「神田和幸・原大介・谷千春・植村英晴・長嶋祐二・木村勉著『基礎から学ぶ手話学』」…71

高間淳司「キャロル・パッデン/トム・ハンフリーズ著(森壮也・森亜美訳)『「ろう文化」の内側から: アメリカろう者の社会史』」…72

■「特集・手話研究の倫理」の詳しい目次

#小見出しのみ引用し、紹介しています。詳細は本誌をご覧ください。■「特集・手話研究の倫理」の序に寄せて(1-4ページ)[ちょっと立ち読みできます]

亀井伸孝(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所)

1. 「倫理特集」の二つのねらい

1.1. 一つ目のねらい: 差し迫った課題であること

1.2. 二つ目のねらい: 社会的な役割を意識すること

2. 本特集の企画方針

3. 特集の構成

3.1. 現状の問題点を見つめる

3.2. 問題の由来を分析する

3.3. 今後に向けて議論する

3.4. ろう者と聴者による建設的な議論の試み

4. 学問の自由のための倫理へ

■研究倫理をめぐる複数のカルチャー(5-9ページ)

澁谷智子(埼玉県立大学)

1. はじめに

2. 学問領域(ディシプリン)や研究方法(アプローチ)の違い

3. 研究言語についての意識

4. 日本手話学会の有用性を高めていくために

注

参考文献

■日本手話学会の再生へ向けて(11-13ページ)

小薗江聡(国立障害者リハビリテーションセンター学院手話通訳学科)

1. はじめに

2. 日本手話学会が抱える問題点

2.1. 研究者

2.2. 当事者としてのろう者

2.3. 手話通訳

3. おわりに

■手話会話にみる我々が考えるべき倫理: 「空間的連鎖構造」の提案に向けて(15-18ページ)

坊農真弓(国立情報学研究所)

1. はじめに

2. 会話の中の倫理

2.1. 空間的連鎖構造の提案: 挙手して登壇して質問するルール

2.2. 参与枠組みとフッティング: この質問をしている人物は誰なのか?

2.3. 通訳という行為: 同期的か非同期的か

2.4. お互いのインタラクションの組織的構造理解

3. おわりに

謝辞

注

参考文献

■文化人類学的な視点から検討する手話研究者の素養(19-22ページ)

亀井伸孝(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所)

1. ある文化人類学者の個人的信条

2. 異文化を参照して「鏡」とする

3. 猶予期間を念頭に置いた提言

4. まず理解可能な他者になる

注

参考文献

表1 ろう者と調査を行うための四つのマナー

表2 フィールドワーカーと少数言語(手話)の関わり一覧

■日本聾史学会の方向性と倫理について(23-24ページ)

桜井強(日本聾史学会)

1. 成り立ちと特色

2. 日本聾史学会の方向性

3. 研究大会と使用言語について

4. 日本聾史学会の今後について: 方法と倫理の教育

■対話の要約としての倫理綱領: 日本手話学会倫理綱領策定準備にあたって(25-30ページ)

田中紗織(MID)

1. はじめに

2. 対話の要約としての倫理綱領

2.1. パソコン要約筆記と情報伝達の流れ

2.2. 倫理綱領策定に関わる課題

3. 手話研究における研究倫理

3.1. 研究の公正性の検証

3.2. 研究対象者・協力者への配慮

3.3. 社会に対する説明責任

4. まとめ

謝辞

参考文献

図1 日本手話学会倫理綱領に関する資料抜粋

図2 市民社会における手話研究コミュニティ

■医工学における倫理と日本手話学会への提言(31-34ページ)

黒田知宏(京都大学医学部附属病院医療情報部)

1. はじめに

2. 医の倫理を取り巻く現実

3. 倫理と倫理規定とガイドライン

4. 日本手話学会への提言

5. おわりに

参考文献

■共通語としての言語理論(35-37ページ)

松岡和美(慶應義塾大学)

1. はじめに: 日本の手話学研究が目標とすべきこと

2. 言語理論の研究における母語話者と非母語話者の貢献

3. 目標実現のために行うべきこと

(1)ろう者の言語学者を養成する

(2)手話を使って言語学の分析手法をろう者に伝えられる指導者(ろう者・聴者)を育成する

(3)手話言語学の分野に馴染みがない理論言語学者の啓蒙活動を行う

(4)手話が流暢な聴者が言語学を勉強することを奨励する

4. まとめ

■手話研究者の倫理を考える: Aさんへの手紙(39-41ページ)

森壮也(日本貿易振興機構アジア経済研究所)

1. 手話はろう者の言語

2. マイノリティとしてのろう者

3. マイノリティ研究における敏感さと語学力を

4. 相手の状況に細心の注意と敬意を払おう

5. 自分の力でろう者コミュニティへ

■研究倫理を考えるための文献ガイド(43-46ページ)

亀井伸孝編(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所)

1. 科学者と倫理全般について学ぶ(1) 宇都宮芳明・熊野純彦編 (1994).『倫理学を学ぶ人のために』. 京都: 世界思想社.【評者: 田中紗織】

(2) 斉藤了文・坂下浩司編 (2005).『はじめての工学倫理』. 京都: 昭和堂.【評者: 田中紗織】

(3) 小川芳男 (2008).『医療倫理学』. 東京: 北樹出版.【評者: 黒田知宏】

(4) 村田純一 (2004).『技術の倫理学 (現代社会の倫理を考える13) 』. 東京: 丸善.【評者: 田中紗織】

(5) 浅井篤・服部健司・大西基喜・大西香代子・赤林朗 (2002).『医療倫理』. 東京: 勁草書房.【評者: 黒田知宏】

2. 調査の実践例から倫理を学ぶ

(6) 佐藤郁哉 (1984).『暴走族のエスノグラフィー: モードの叛乱と文化の呪縛』. 東京: 新曜社.【評者: 桜井強】

(7) 佐藤郁哉 (2002).『フィールドワークの技法: 問いを育てる、仮説をきたえる』. 東京: 新曜社.【評者: 澁谷智子・桜井強】

(8) 先端社会研究編集委員会編 (2007).『先端社会研究』6.「特集・調査倫理」. 西宮: 関西学院大学出版会.【評者: 亀井伸孝】

【関連文献】日本社会学会 (2003).「特集・社会調査: その困難をこえて」,『社会学評論』53(4): 452-604.

3. 手話とろう者の研究をめぐる海外の議論から学ぶ

(9) Rathmann, Christian, Gaurav Mathur & Patrick Boudreault (2000). Amsterdam Manifesto (「アムステルダム宣言」). Originally declared in the International Conference on Theoretical Issues in Sign Language Research (TISLR) 7, July 22-27, 2000, Amsterdam, Netherland; revised on August 21, 2000.【評者: 森壮也】

(10) Pollard, Robert Q. Jr. (1992). Cross-cultural ethics in the conduct of deafness research. Rehabilitation Psychology 37(2): 87-101.【評者: 亀井伸孝】

【関連文献】Pollard, Robert Q. Jr. 2002. Ethical conduct in research involving deaf people. Gutman, Virginia A. ed. Ethics in mental health and deafness. Washington, DC: Gallaudet University Press. 162-178.

4. 異なる言語・文化の境界に立ち会う

(11) 稲賀繁美 (2000).『異文化理解の倫理にむけて』. 名古屋: 名古屋大学出版会.【評者: 澁谷智子】

(12) 坊農真弓・高梨克也 (編) (2009).『知の科学: 多人数インタラクションの分析手法』. 東京: オーム社.【評者: 坊農真弓】

(13) オング,ウォルター・J. 桜井直文・林正寛・糟谷啓介 (訳) (1982=1991).『声の文化と文字の文化: 文字の民俗学 声の歴史学』. 東京: 藤原書店.【評者: 澁谷智子】

5. 「他者を描く」ことの政治性に向き合う

(14) 宮本常一・安渓遊地 (2008).『調査されるという迷惑: フィールドに出る前に読んでおく本』. 神戸: みずのわ出版.【評者: 亀井伸孝】

【関連文献】(1) 上野和夫・祖父江孝男 (1992).「日本民族学会第一期研究倫理委員会についての報告」,『民族学研究』56-4: 440-451.

【関連文献】(2) 祖父江孝男ほか (1992).「日本民族学会研究倫理委員会(第2期)についての報告」,『民族学研究』57-1: 70-91.

(15) 桑山敬己 (2008).『ネイティヴの人類学と民俗学: 知の世界システムと日本』. 東京: 弘文堂.【評者: 亀井伸孝】

■ちょっと立ち読み

#「『特集・手話研究の倫理』の序に寄せて」(亀井伸孝. 2009.『手話学研究』18: 1-4)より引用■「倫理特集」の二つのねらい

日本手話学会の学会誌『手話学研究』で、初めて「手話研究の倫理」の特集を企画することとなった。今、なぜ、私たちが手話研究の倫理を考える必要があるのか、企画担当者として二つの点を挙げたい。■一つ目のねらい: 差し迫った課題であること

一つ目に、本学会における学術活動のなかで、手話言語と音声言語の適切な共存のあり方を考えることは、差し迫った課題だということである。手話を研究対象とする本学会では、規約で日本手話と音声日本語の二つを公式言語と位置づけ、これまでも多くのろう者と聴者の会員が参加し、発表や議論を重ね、研究活動を行ってきた。ろう者と聴者が対等なかたちで学会に参加し、円滑に研究を進められるようにするために、制度面や組織運営面での工夫が重ねられてきたことは言うまでもない。

しかし、対等な共存のなかで研究を活性化させるためには、制度・組織運営面での対応だけでは不十分なのではないか、研究者ひとりひとりが念頭においておきたい姿勢(これをここでは仮に「倫理」と呼ぶ)があるのではないかという意見が、次第に見られるようになった。とくに、ろう者の会員から、この学会に参加しづらいという指摘が相次ぎ、そのことに関連して、ろう者たちが参加や発表を取りやめ、あるいは役員を辞任したり脱会したりするケースも見られた。このような状況のなか、「手話研究の倫理」についてきちんと考える必要があるのではないかとの意見が浮上した。

学会の現状に関する不満や改善要望はかねてからあったものの、それらはしばしば非公式な議論のなかで語られがちであった。それらを目に見える形で紹介し、公開の議論として提供することで、多言語共存を目指す本学会が抱えている問題の解決の糸口を探りたいというのが、一つ目のねらいである。それは、将来にわたってこの学会を生産的な場としてスムーズに運営していくために、避けて通れない作業であるだろう。

■二つ目のねらい: 社会的な役割を意識すること

二つ目に、手話研究に関わる団体としての、社会への応答の重要性/必要性を挙げたい。つまり、この議論は、本学会の運営のしかたにとどまらない、社会的な広がりをもつ可能性がある点である。これまで、学術界は聴者が独占しがちであった業界であるが、近年では、ろう者が大学・研究機関に所属し、手話を使用言語として研究に従事することも珍しくなくなってきた。ろう者と聴者の研究者が、そして使用言語としての手話と音声言語が、共存をはかる必要があるということは、手話言語研究に限らず、人文・社会・自然諸科学のすべての領域に関わる重要な課題である。

このような状況のなか、日本手話学会は、手話という少数言語をあつかう研究者の団体として、一般社会に対して提言を行っていく役割も期待される可能性があるだろう。本学会の社会的役割を多少なりとも意識しながら、倫理に関する議論を活性化させることが望ましいと考えている。

近年では、「手話は自然言語である」という認識が、一般社会通念として浸透しつつある。それとともに、手話の研究が学術諸領域においていっそう取り組まれていくことが予想される。さらに、積極的に手話研究の振興をはかっていく必要もあるだろう。今後の若手研究者育成に活かすためにも、倫理の問題の議論を始めることは意義深い試みであると考えている。

■本特集の企画方針

今回の特集は、倫理の議論を始める最初のきっかけと位置づけられている。ここでは、倫理を「研究者が念頭に置いておきたい指針」というていどのゆるやかなものととらえている。現段階で、手話研究の倫理についての統一的な見解があるわけではなく、また、学会への加入資格や論文の査読基準などとして、何らかの倫理基準を厳格に適用することも想定していない。(…)寄稿にあたり、以下の三つの方針を参考にしていただくことを依頼した。

1. 抽象論でなく、具体的な事例に基づくこと。2. 現状批判にとどまらず、建設的な提言をすること。

3. 「少数言語」「障害者」「マイノリティ一般」などからの類推によって論じるのでなく、「手話と音声言語の問題」を直接あつかうこと。(…)

■ろう者と聴者による建設的な議論の試み

なお、寄稿者9人のうち、小薗江、桜井、森(掲載順)はろう者であり、その他の6人は聴者である。研究者としての能力や成果を考えるときに、ろう者/聴者などの属性を過度に強調することはあまり意味がないであろう。ただし、とくに倫理に関わる議論をする場合、寄稿者がどのような言語環境で研究活動をしているのかが、論旨の理解にも深く関わってくると考えられる。各論考をよりよく理解していただくために、そして、後世の読者にとっての利益も考えて、寄稿者全員に確認の上で、ここで属性を紹介させていただくこととした。(…)■学問の自由のための倫理へ

手話の学術的な研究に専門家としてたずさわる私たちは、その研究領域を、質、量ともにいっそう振興することを望んでいる。それとともに、手話に関する非科学的な誤解が一般社会でしばしば横行していることを憂慮し、手話に関する正確な知見を積極的に社会に提供することを通して、手話やその話者たちが不当な偏見と抑圧を受けることのない社会を築くことを、あわせて念頭に置いておきたいと考える。少数言語に関わる研究を振興するためには、それを円滑に進めるための一定のルールが必要とされるケースもあるであろう。倫理は学問の自由の制約のためにあるのではなく、学問の可能性を広げ、それを奨励し、むしろその自由を拡大するために検討されている。

この特集が、手話研究の倫理に関する建設的な議論のきっかけとなり、研究振興のささやかな活性剤として役立つことを願っている。

#詳細は本誌をご覧ください。

■読者別・本特集のおすすめの使い方

#以下で述べられていることは、「特集・手話研究の倫理」の企画担当者である亀井の個人的見解です。日本手話学会、同編集委員会、特集寄稿者などの意見を代表するものではありません。

◆手話の研究を目指す聴者の学生・研究者のみなさま

「手話っておもしろそう」と、研究の対象に含めることは、たいへん望ましいことでしょう。ただし、忘れてはならないのは、調査される側のろう者の立場です。さらに、研究者のなかにも多くのろう者たちがいます。手話を研究上の「おもしろい素材」としてしか見ていないとしたら、スムーズに研究を進めることができないばかりか、かえってろう者たちの反発を買ってしまうことがあります。どうすればよりよい関係のなかで研究を進めることができるか、本特集を参考にしていただくことがあればと思います。◆手話の研究を目指すろう者の学生・研究者のみなさま学術界において、手話を「研究対象」とするだけでなく、「学術の使用言語」として音声言語と同等に尊重する文化をつちかっていきたいと思います。そのために、聴者にできることや役割、ろう者こそが担うべきことや役割について、建設的な対話を続けていくことを呼びかけたいと思います。対話のひとつの試みとして、本特集をご覧ください。◆手話の研究に協力するろう者の市民・子どものみなさま手話を話すろう者が、つねに「研究される側」にいなければならないことはありません。また、研究に協力した後も、情報提供者として尊重される必要があるでしょう。言いたいことを遠慮なく、研究者に伝えてよいのだと思います。成果の公開も、どんどん求めていきましょう。本特集が、「研究する側/研究される側」の壁を低め、風通しをよくするきっかけになれば幸いです。◆マイノリティに関わるテーマに従事する研究者のみなさまろう者というマイノリティに関わる研究倫理の議論が、ほかのマイノリティ研究の領域での議論と交流することで、相互に刺激を与え合うことがあればと期待しています。本特集をひとつの手がかりに、開かれた学術のあり方をともに考えていければと思います。◆研究者の倫理一般に関心のあるみなさまマイノリティとの関わりが深い領域で、さまざまな問題に直面する経験を通して、多様な倫理の議論が行われていることを、本特集をきっかけに知っていただく機会となれば幸いです。

■関連日記(ジンルイ日記から)

■マイ文庫の設置 (2010/04/08)

■手話学会のシンポ、東大の新聞で紹介 (2010/01/08)

■手話学会の研究倫理シンポの報告、ウェブで公開 (2010/01/06)

■マイ重大ニュース2009 (2009/12/31)

■日本聾史学会での招待講演 (2009/12/20)

■モデレータとしての文化人類学者 (2009/11/02)

■『手話学研究』「特集・手話研究の倫理」刊行! (2009/11/01)

■日本手話学会で研究倫理のシンポジウム開催 (2009/10/31)

このウェブサイトの著作権は亀井伸孝に属します。

このページのトップへ

このページのトップへ